大湯ストーンサークルの正確な築造年代を隠したい学説です。(第三次の田村麻呂伝説)

十和田湖の噴火

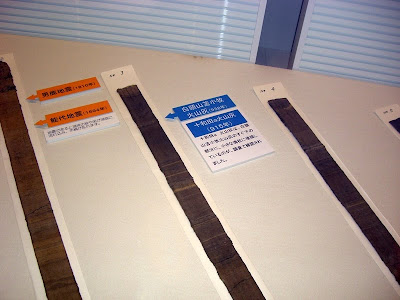

十和田湖の南,発荷(ルビ:はっか)峠の地表をつくる厚さ2mの毛馬内(ルビ:けまない)火砕流堆積物が,十和田湖の噴火堆積物の最上位を占める.この堆積物は,谷底だけでなく尾根の上にも薄く広く分布している.毛馬内火砕流は猛スピードで四周に広がり,噴火口から20km以内のすべてを破壊しつくした(Hayakawa, 1985).

疾走中の毛馬内火砕流の上には火山灰を多量に含む熱いサーマル雲が立ち上がり,それはやがて上空の風で南へ押し流された(Fig. 1).十和田湖に南から突き出している二本の岬のうち,東側の御倉(ルビ:おぐら)山は噴火口に栓をした溶岩ドームである(大池,1976).この噴火のマグニチュードは5.7であり,過去2000年間に日本で起こった噴火のなかで最大規模である(早川,1994).

秋田県の米代川流域では,洪水のあとしばしば平安時代の家屋・家具・土師(ルビ:はじ)器・須恵(ルビ:すえ)器などが出土してきた.菅江真澄(ルビ:すがえますみ)(1754-1829)は文化十四年(1817年)の洪水で出現した埋没家屋のスケッチをかいている.平田篤胤(ルビ:あつたね)(1776-1843)は『皇国度制考』の中で,出土した六角柱の暦(平山・市川,1966)の復元図を示している.十和田湖最後のこの噴火が平安時代に起こったことは以下に述べるように出土遺物から確かであるが,この噴火を記した古記録は,現地では,みつかっていない.平山・市川(1966)はこの地変をシラス洪水とよび,秋田県に伝わる八郎太郎伝説に結びつけた.

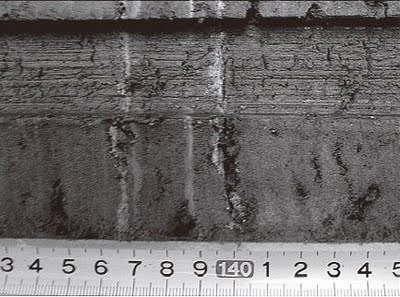

白鳥(1980)は,仙台市の陸奥国分寺跡において,古記録から870年と934年に対応することがわかる遺物層に挟まれてこの火山灰がみつかったと報告している.また秋田県鷹巣町の胡桃館(ルビ:くるみだて)遺跡では,902年に形成された年輪をもつ杉材(奈良国立文化財研究所,1990)がシラス洪水の堆積物中からみつかった.

京都延暦寺の僧侶によって書かれた『扶桑略記』の延喜十五年条に次の記述がある.「七月五日甲子,卯時,日无暉,其貌似月,時人奇之.十三日,出羽國言上雨灰高二寸諸郷農桑枯損之由」

延喜十五年七月五日(915年8月18日)の朝日に輝きがなくまるで月のようだったので,京都の人々はこれを不思議に思った.七月十三日(915年8月26日)になって,「灰が降って二寸積もった.桑の葉が各地で枯れたそうだ」と出羽の国から報告があった,と書いている.なお,西暦表記には,早川・小山(1997)の勧告に沿って,ユリウス暦を用いた.

大森(1918)は,この噴火記録を「或ハ鳥海山ノ噴火ナランカ」と考えた.この解釈は長い間支持されてきたが(たとえば村山,1978),1981年になって,十和田湖から噴出したテフラの調査をした町田・他(1981)が,この古記録は鳥海山ではなく十和田湖の大噴火を記したものではないかと初めて指摘した.

鳥海山では,915年ころに大きな噴火があったことを示す地質学的証拠が知られていない(林,1995).そのときすでに大和朝廷の支配下にあった鳥海山神社の位階はこの噴火で上がっていないので,これは当時朝廷の支配下になかった北方の火山の噴火であると考えるほうがもっともらしい.

中緯度地方の降下火山灰は上空の偏西風に流されて噴火口の東に分布することが普通である.しかし十和田湖のこの火山灰は南に分布している.この分布異常は,上空の西風が弱まる夏期に噴火が起こったと考えると説明しやすい.三陸沖を台風が北上中だったなどというシナリオが考えられる.『扶桑略記』の記述が晩夏であるのは,それを十和田湖の噴火とみる考えと矛盾しない.町田・他(1981)の指摘は適切であるといえる.

京都は十和田湖から800kmはなれている.火山灰を運ぶ上空の風の速さは,ジェット気流で100km/時程度であり,北風の場合はもっと遅いから,京都から見た日の出の陽光に異常をもたらすためには,その前日(915年8月17日)に噴火のクライマックスが起こっていなければならないだろう.

Stuiver and Pearson (1993)によると,915年に対応する放射性炭素年代は1140 yBPである.毛馬内火砕流堆積物中の炭化木から,1280±90yBP(GaK-548;平山・市川,1966),1470±100 yBP (GaK-10045;Hayakawa, 1985),1090±100 yBP (GaK-10046;Hayakawa, 1985) が報告されている.

なお,『扶桑略記』に「(延喜十九年)七月五日庚午(919 年 8 月 3 日),酉刻,日色赤黒,其光不明,又昨今之月色不似月之光」という日色・月色異常事件が書かれているが,十和田火山の噴火と関係があるかもしれない.

十和田湖の南,発荷(ルビ:はっか)峠の地表をつくる厚さ2mの毛馬内(ルビ:けまない)火砕流堆積物が,十和田湖の噴火堆積物の最上位を占める.この堆積物は,谷底だけでなく尾根の上にも薄く広く分布している.毛馬内火砕流は猛スピードで四周に広がり,噴火口から20km以内のすべてを破壊しつくした(Hayakawa, 1985).

疾走中の毛馬内火砕流の上には火山灰を多量に含む熱いサーマル雲が立ち上がり,それはやがて上空の風で南へ押し流された(Fig. 1).十和田湖に南から突き出している二本の岬のうち,東側の御倉(ルビ:おぐら)山は噴火口に栓をした溶岩ドームである(大池,1976).この噴火のマグニチュードは5.7であり,過去2000年間に日本で起こった噴火のなかで最大規模である(早川,1994).

秋田県の米代川流域では,洪水のあとしばしば平安時代の家屋・家具・土師(ルビ:はじ)器・須恵(ルビ:すえ)器などが出土してきた.菅江真澄(ルビ:すがえますみ)(1754-1829)は文化十四年(1817年)の洪水で出現した埋没家屋のスケッチをかいている.平田篤胤(ルビ:あつたね)(1776-1843)は『皇国度制考』の中で,出土した六角柱の暦(平山・市川,1966)の復元図を示している.十和田湖最後のこの噴火が平安時代に起こったことは以下に述べるように出土遺物から確かであるが,この噴火を記した古記録は,現地では,みつかっていない.平山・市川(1966)はこの地変をシラス洪水とよび,秋田県に伝わる八郎太郎伝説に結びつけた.

白鳥(1980)は,仙台市の陸奥国分寺跡において,古記録から870年と934年に対応することがわかる遺物層に挟まれてこの火山灰がみつかったと報告している.また秋田県鷹巣町の胡桃館(ルビ:くるみだて)遺跡では,902年に形成された年輪をもつ杉材(奈良国立文化財研究所,1990)がシラス洪水の堆積物中からみつかった.

京都延暦寺の僧侶によって書かれた『扶桑略記』の延喜十五年条に次の記述がある.「七月五日甲子,卯時,日无暉,其貌似月,時人奇之.十三日,出羽國言上雨灰高二寸諸郷農桑枯損之由」

延喜十五年七月五日(915年8月18日)の朝日に輝きがなくまるで月のようだったので,京都の人々はこれを不思議に思った.七月十三日(915年8月26日)になって,「灰が降って二寸積もった.桑の葉が各地で枯れたそうだ」と出羽の国から報告があった,と書いている.なお,西暦表記には,早川・小山(1997)の勧告に沿って,ユリウス暦を用いた.

大森(1918)は,この噴火記録を「或ハ鳥海山ノ噴火ナランカ」と考えた.この解釈は長い間支持されてきたが(たとえば村山,1978),1981年になって,十和田湖から噴出したテフラの調査をした町田・他(1981)が,この古記録は鳥海山ではなく十和田湖の大噴火を記したものではないかと初めて指摘した.

鳥海山では,915年ころに大きな噴火があったことを示す地質学的証拠が知られていない(林,1995).そのときすでに大和朝廷の支配下にあった鳥海山神社の位階はこの噴火で上がっていないので,これは当時朝廷の支配下になかった北方の火山の噴火であると考えるほうがもっともらしい.

中緯度地方の降下火山灰は上空の偏西風に流されて噴火口の東に分布することが普通である.しかし十和田湖のこの火山灰は南に分布している.この分布異常は,上空の西風が弱まる夏期に噴火が起こったと考えると説明しやすい.三陸沖を台風が北上中だったなどというシナリオが考えられる.『扶桑略記』の記述が晩夏であるのは,それを十和田湖の噴火とみる考えと矛盾しない.町田・他(1981)の指摘は適切であるといえる.

京都は十和田湖から800kmはなれている.火山灰を運ぶ上空の風の速さは,ジェット気流で100km/時程度であり,北風の場合はもっと遅いから,京都から見た日の出の陽光に異常をもたらすためには,その前日(915年8月17日)に噴火のクライマックスが起こっていなければならないだろう.

Stuiver and Pearson (1993)によると,915年に対応する放射性炭素年代は1140 yBPである.毛馬内火砕流堆積物中の炭化木から,1280±90yBP(GaK-548;平山・市川,1966),1470±100 yBP (GaK-10045;Hayakawa, 1985),1090±100 yBP (GaK-10046;Hayakawa, 1985) が報告されている.

なお,『扶桑略記』に「(延喜十九年)七月五日庚午(919 年 8 月 3 日),酉刻,日色赤黒,其光不明,又昨今之月色不似月之光」という日色・月色異常事件が書かれているが,十和田火山の噴火と関係があるかもしれない.

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

915年(延喜15年)、十和田火山は大噴火を起こした。このとき毛馬内火砕流が周囲20kmを焼払った。この噴火は過去2000年間、日本国内で起きた最大規模の噴火であったと見られる[4]。この噴火の火山灰は東北地方一帯を広く覆い、甚大な被害をもたらしたと推定される。十和田火山の噴出物は通常偏西風に乗り十和田湖の東側に流れるが、この年の噴火では十和田湖の西側に流れている。これは夏のこの地方の気象現象であるやませが原因であると考えられている。東の三本木原は昔の十和田火山の噴出物でできているが、やませのため西に流れた噴出物は米代川流域を覆い尽くし、大災害をもたらした。そのことを人々は三湖伝説として残したと考えられている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(まとめ)

・昨日、ヒューマンクラブの会合で」秋田県における地質学の大御所・狩野豊太郎氏とお会いし、お話を聞く機会がありました。

質問「この噴火についてご存じですか、秋田県内に資料がないことはありえますか?」

質問「この噴火についてご存じですか、秋田県内に資料がないことはありえますか?」

答え「これほどの大噴火があったことは知らない訳は無い」

「地元鹿角市にも秋田県にも噴火の記録がないことはありえない!」

「地元鹿角市にも秋田県にも噴火の記録がないことはありえない!」

・地元が経験した記録も、言い伝えもない日本史最大の噴火がありうるでしょうか。

・都会での「モノガタリ」みたいですね・・・昔の東北史の抹殺「田村麻呂伝説」と同じ手法です。

「第三次の田村麻呂伝説」と名づけたいですね。第一次は純粋な田村麻呂伝説時代、第二次は「歌枕の時代」です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・